近期,德国哥廷根大学医学中心(UMG)的研究团队揭示了一种隐藏性听力损伤的分子机制。他们发现,内耳中一种钙通道的轻微功能异常,会使听觉神经元过度敏感,即便是低声耳语也能清晰听见,但长期而言却可能导致听觉系统过载、结构损伤,甚至永久性听力下降。研究成果已发表于《Science Advances》期刊。

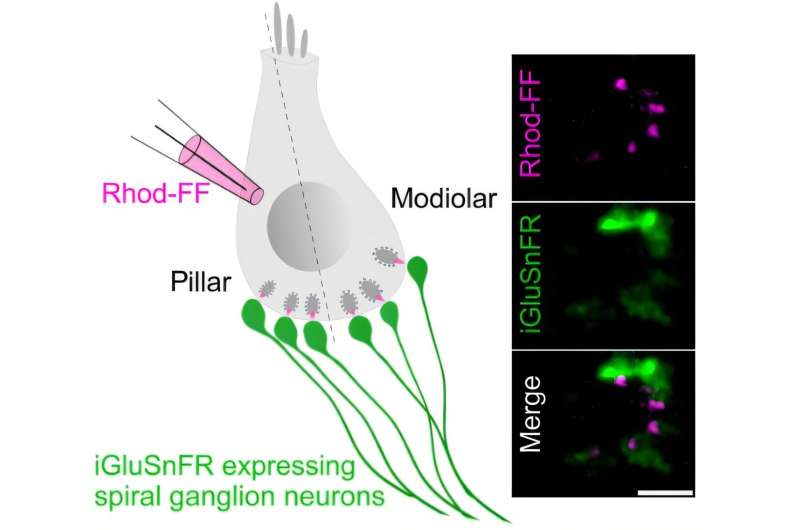

在我们的内耳中,存在一类称为“毛细胞”的感知细胞,它们能将声波信号转换为神经电信号。当声波抵达内耳时,这些毛细胞表面的“毛束”随声音强度摆动,从而启动细胞膜上的钙通道(特别是CaV1.3类型),允许钙离子流入,引发神经递质释放,进而激活听神经元,将信息传输至大脑,完成听觉感知。

研究团队聚焦于一种特定的CaV1.3钙通道变体,命名为CaVAG通道。这种变体只在基因序列上发生了极其微小的改变,但却使该通道对电压变化异常敏感。即在相同声音刺激下,这类钙通道会更早、更频繁地开启,从而释放更多钙离子,引发更强的神经信号。

这意味着,听神经元对声音的“阈值”也随之降低。动物模型显示,即使在完全安静的环境中,听神经细胞也变得“异常活跃”,持续释放神经信号,仿佛处于持续“听见”状态。

研究人员惊讶地发现,尽管没有暴露于大音量噪音,仅仅是动物饲养室中的背景音,已经足以导致这类钙通道变体携带动物的部分听觉突触结构损伤。通俗来说,是听觉神经与毛细胞之间的“信号桥梁”因过度工作而逐渐瓦解。

“我们怀疑,这是某种分子层面上的慢性听力损伤,一种‘隐匿性耳聋’(hidden hearing loss),在常规听力检测中可能并不明显,”该研究最后作者、哥廷根大学的托比亚斯·莫泽教授(Prof. Tobias Moser)表示。

CaVAG通道变体已在人类中被发现,并与自闭症谱系障碍存在潜在关联。尽管由于个体数量少,目前尚难以精确评估这类人群的听力状况,但研究提示,这些个体可能对日常声音更敏感,同时也更容易受到声音过载的伤害。

研究团队建议,对携带相关基因变体的人群进行长期听力监测,并在日常生活中采取预防性听力保护措施,例如:

在噪声环境下(如地铁、施工场地)使用耳塞或降噪耳机;

避免长时间佩戴耳机、高音量听音乐;

保持耳朵清洁,定期进行听力筛查;

对儿童听力异常表现保持高度关注。

这项研究从分子机制层面揭示了:听觉系统的微小异常,可能在毫无征兆的背景下,慢慢积累损伤,最终导致不可逆的听力问题。这也提醒我们,保护听力不仅仅是远离大声吵闹,更要关注个体差异、基因易感与长期风险。